8月11日晚,浙江大学互联网金融研究院“中资银行国际化报告”的专家咨询委员会成员、交通银行行长刘珺博士做客第二期中国金融四十人“曲江讲堂”,分享了他对“当前形势下的居民资产配置”的思考。

去年,我国人均GDP超过一万美元,刘珺提出,“这意味着国内居民对金融资产的配置需求或将逐步上升。”对于当前我国居民资产配置,他提出三条建议:

一是量入为出,理财宜早不宜晚,有闲钱才做投资理财。投资者要认识到做好财务安排的重要性,有些理财产品不能马上变现,所以要在日常使用和未来应急之需的基础之上进行理财。同时,理财应尽量早,越早存钱,复利效果越惊人。

二是做任何投资决策前,都需考虑自身的风险承受能力,不要高估自己的风险承受能力。追求高收益的同时,承担的风险通常也会增加。

三是专业的人做专业的事。资产配置对专业性要求很高,从市场研判到制定配置方案,再到执行配置方案,如果是非专业团队或缺少专业经验,就很难做得好。建议委托专业的机构和人士进行投资理财。

对于三季度的大类资产市场,刘珺也提出了自己的看法。权益资产方面——第一个特点是A股上市公司的盈利将逐渐修复,市场中枢预计会震荡上移。第二是美国经济基本面难以支撑美国股票的高估值,因此持相对谨慎的态度。第三是港股的估值比较低,《国安法》的落地带来一定程度的边际利好,相对乐观。固定收益资产方面——第一个特点是利率债以震荡为主,国内利率上行和下行的空间都相对有限。第二个特点是信用债内部产生分化,建议标配高评级信用债。第三个方面是可转债中性,整体风险可控,关注区域间的分化。现金资产方面——只建议维持一定比例的现金配置,优选银行现金理财产品。大宗商品方面——一是黄金中性,中长期配置的价值仍值得关注,目前黄金已处于相对比较高的位置,因此进一步配置黄金要谨慎;二是原油要相对谨慎,存在波动风险,注重投资工具的选择。外汇方面——第一个特点是,美联储开启无限量化宽松,美元面临一定的贬值压力,目前的美元走势也印证了这一点。第二个方面,预计欧元、英镑和日元等非美货币将受到一定程度的支撑。量化对冲资产方面——目前的量化工具相对种类比较多,同时量化工具也是对其它资产类别的有效补充,量化对冲产品与市场的一般性的资产关联度比较低,把它纳入投资组合,能够有效地提升组合收益的稳定性,获得更好的风险调整和收益。

当前形势下的居民资产配置

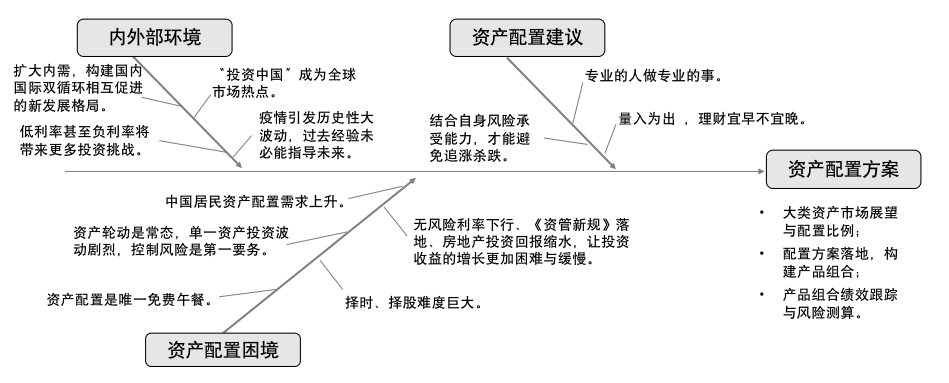

很高兴参加中国金融四十人“曲江讲堂”,我要讲的题目是《当前形势下的居民资产配置》,我是交通银行刘珺。今天的题目分成三个部分,第一部分,我将带着大家一起回顾当前居民资产配置面临的内外部环境;第二部分,我会就当前环境下居民资产配置的困境进行一定的讲解;第三部分,我会针对当前环境下中国居民的资产配置提出建议。我将结合交通银行的具体实践向大家做阐述。

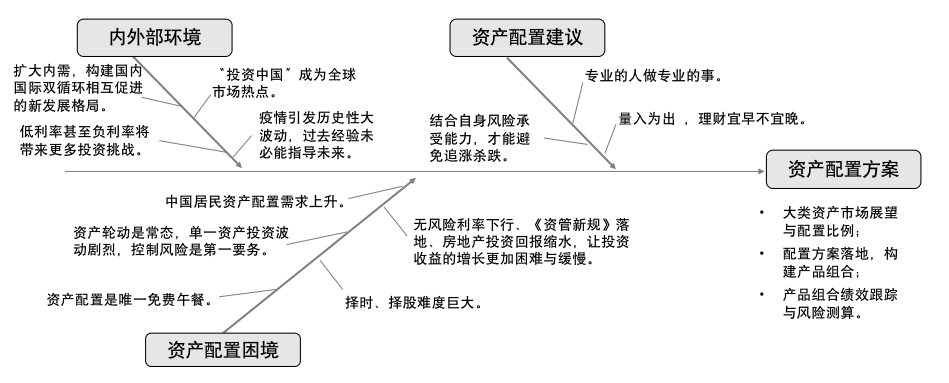

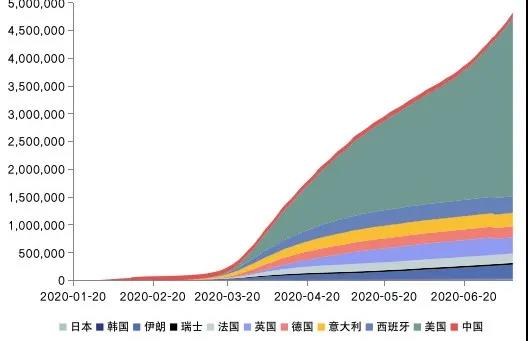

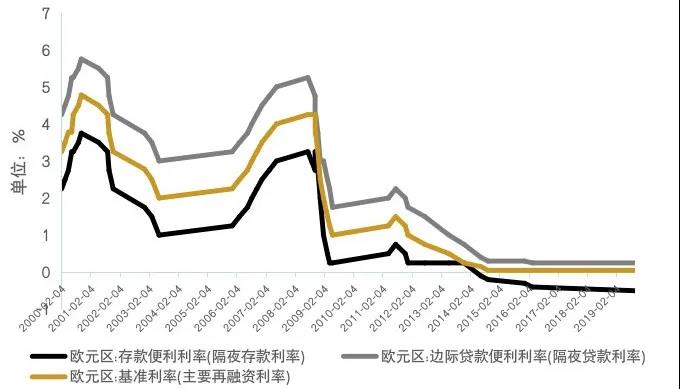

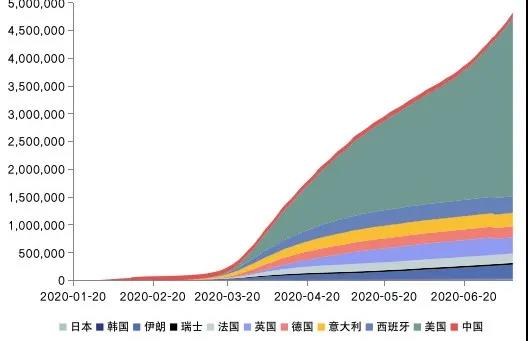

我想大家都知道,这次的新冠疫情导致的不确定性远大于确定性,金融市场出现历史性的大波动。首先,目前人们对疫情的未知仍然大于已知,东亚及欧洲的疫情虽然基本得到控制,但全球疫情仍未出现拐点,美国疫情仍在反复,部分发展中国家仍处于疫情的爆发期。未来几年疫情会不会持续反复爆发都存在一定的不确定性。我们在下面这张图(图1)上也看到了疫情发展的趋势,形势不容乐观。图1

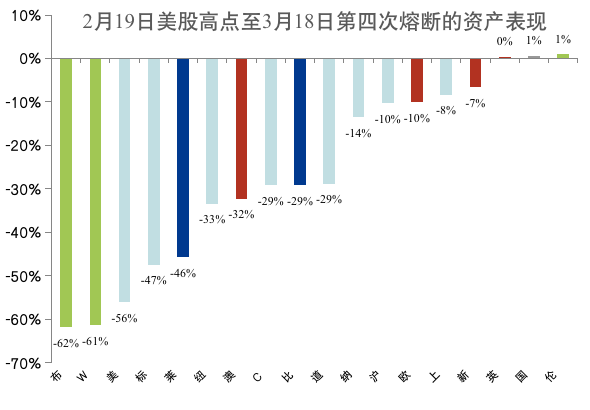

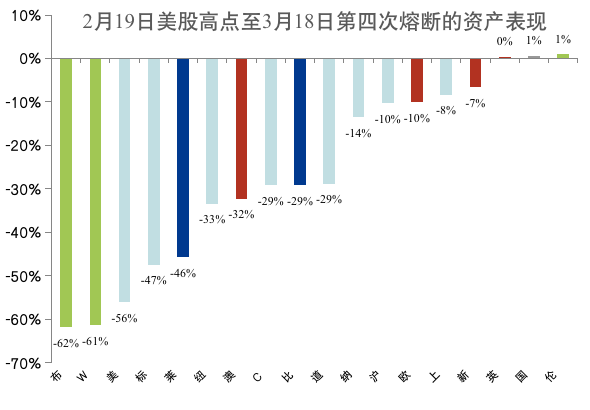

疫情冲击下全球金融市场也出现了历史性的大波动。美股经历了四次熔断,股票、原油、大宗商品、黄金、美债等都出现大幅下跌或抛售,风险资产和避险资产普遍陷入“流动性危机”。以下图表(图2)展示了四次熔断期间资产的表现。

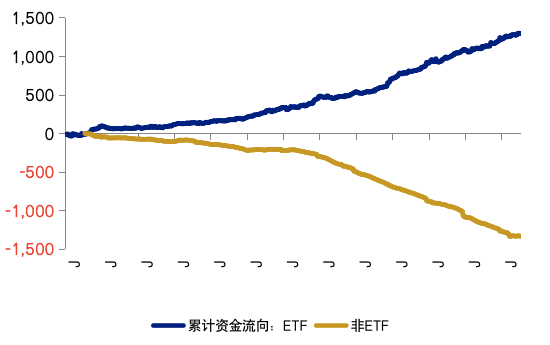

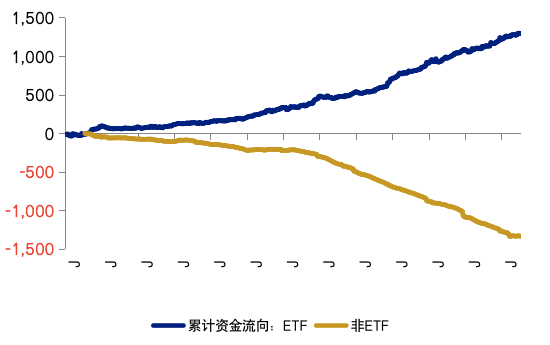

与此相对应,我们会看到投资的方式和行为正在发生根本性的变化,过去的经验未必能够有效地指导未来。首先一个特征,被动型投资的兴起和快速发展在解构传统投资的同时,与量化和智能投资一起开始建构新的投资格局。彭博资讯的数据显示,2019年美国股票基金资产规模达到8.5万亿美元,其中被动型基金资产规模达到4.27万亿美元,占比51%,而2005年这一数据仅为16%,超过了主动型管理的基金。第二个特征,疫情或加速投资者主动转被动的趋势。过往的经验表明,危机后的流动性创造,使得资产估值的传统方法论失效,决定资产价格更多的是“自上而下”的宏观因素,主动型投资获取超额收益的能力将受到一定程度的限制。下面这张图(图3)我们能看到2008年后,美国股票ETF基金累计流入资金规模持续在上升,蓝线表明的趋势还是十分之明显。图3

数据来源:Bloomberg,中金公司研究报告

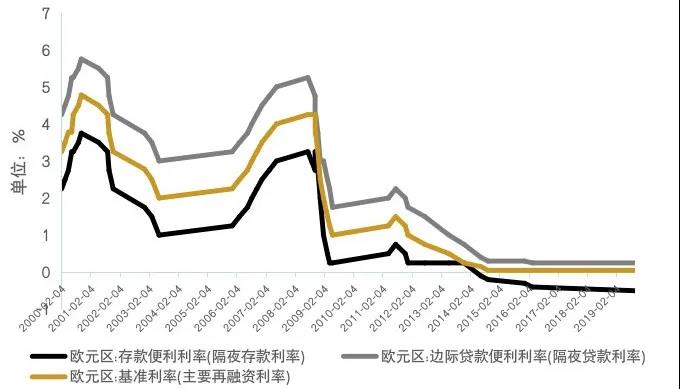

疫情冲击下负利率将成为常态,低利率环境下,资产组合与以往完全不一样。首先,疫情下全球负利率加速蔓延。目前欧洲多国、日本等已进入负利率时代,美国也开始进入零利率时期。现在在国际金融市场上,16万亿上下的资产已处在负利率的区间。利率是资产价格的锚,价差是决定资金流动的前提。低利率下资产价格中枢下移到水面以下,利率的上限和下限变窄,价格发现机制发生改变,原来的定价模型失效,固定收益变成“搏价差”,而股票的收益方式却变成了“搏利差”,这深刻地反映出投资行为和投资模式在发生变化。我们在欧元区利率走廊这张图(图4)上就能看得很清楚,现在的投资方式确实发生了深刻的变化。

应对疫情,很多国家都出台了超常规的财政政策,而这些政策也为未来全球市场埋下了一定的风险隐患。首先,超常规的政策进一步加剧了债券市场的风险。疫情期间,几乎所有的发达经济体都推出了大规模的财政刺激政策。预计政府债务占GDP的比重,也就是我们所说的政府的杠杆比率将普遍超过100%。美国财政部公布的数据显示,截至2020年6月30日,美国联邦政府债务合计26.47万亿元。而在这个时候,也出现一种新的货币理论,我们称之为现代货币理论。现代货币理论认为,“通过印刷货币,政府可以以零成本为其赤字进行融资”、“赤字对那些可以用自己货币借款的国家来说根本无所谓或无预算约束”。但是我们想一想,事实上,代际成本的后移是让成本后滞的表现。我们并不是没有产生成本,而是把成本移到了下一代。现实中,作为风险发源地的美国反而风险全球配置的能力最强,它向全球转移风险则给其它国家埋下了一定的隐患。新兴市场经济在危机中的表现羸弱,恰恰证明了这一点。